- 会員限定

- 2020/06/18 掲載

なぜ会津大学は“日本初”の「デジタル地域通貨」を導入したのか

会津大学が日本で初めてデジタル地域通貨を採用

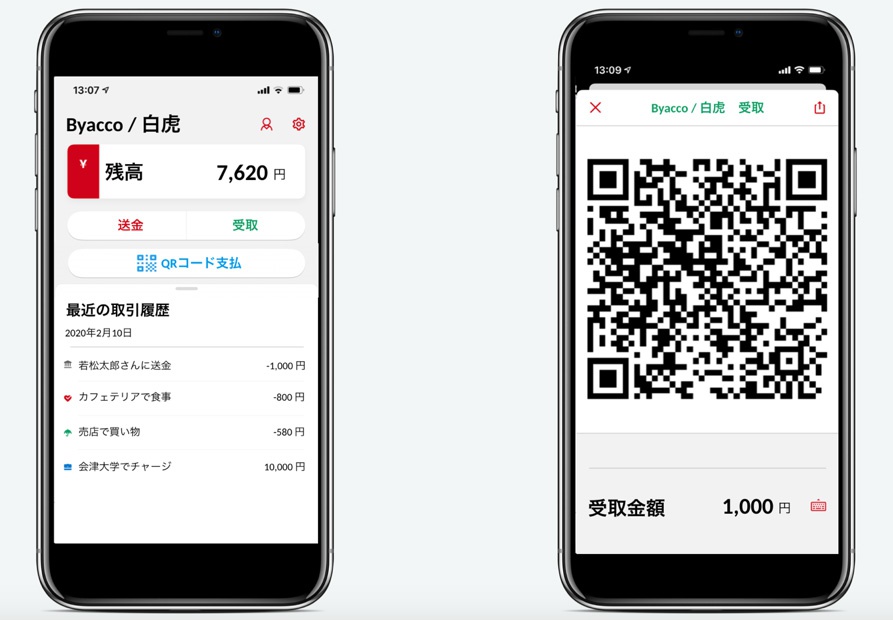

会津大学は7月1日から、ソラミツ、スチューデント・ライフ・サポート、AiYUMUと共同で「デジタル地域通貨」の正式運用を開始する。売店やカフェテリアなどで、法定通貨に連動するデジタル通貨を利用できるようになる予定だ。会津大学が採用したのは、デジタル地域通貨「Byacco/白虎」である。Byaccoは、The Linux Foundationが主催するオープンソース開発コンソーシアムであるHyperledgerから生まれたブロックチェーン基盤「Iroha」を基に開発された。非改ざん性を持つブロックチェーンを基盤にするため、通常のキャッシュレス決済手段では困難な「転々流通(ICカード同士で一方のICカードに蓄積した額を他方に移転できる仕組み)」を実現しているという。

Byaccoは、日本初となるブロックチェーンを活用したデジタル通貨だ。その基盤にはソラミツとカンボジア国立銀行が共同開発した中銀デジタル通貨「バコン」の技術がある。バコンは2019年7月にパイロット運用を開始し、1014の銀行や決済事業者と接続して1万人以上のユーザーの送金や店舗での支払いなど本番環境のテスト運用をスタートしている。このように実績がある基盤を用いたため、Byaccoは“日本向けの最適化”が3カ月程度で完了するなど、開発コストの低減にも成功したという。

今回、会津大学はなぜByaccoというデジタル地域通貨を採用したのだろうか。ソラミツ 代表取締役社長 宮沢 和正氏によると「会津大学が立地する会津若松市がリーマン・ショック後に取り組んできた『スマートシティ化』への取り組みによる影響が大きい」という。

会津若松市は、ICT専門大学である会津大学の存在に加え、12万人都市という実証実験に適切な規模であることもあって、国の課題を解決する実証フィールドの地位を確立し、AIやMaaS、デジタル地域通貨などスマートシティの実証実験フィールドの先端を走っている。

この実証実験のフィールドを生かす形で、会津大学とソラミツは2017年3月に学内の仮想通貨である「白虎コイン」をリリース。イベント会場などで実証実験を実施していた。ここから3年かけて実運用できるように技術を磨き、採用に至った。

宮沢氏は、「Byaccoの基盤技術は、2016年からソラミツと会津大学が連携し開発を進めてきたブロックチェーンであり、カンボジアやロシアなどで実用化され、これまでの蓄積をもとに日本でサービスをリリースすることになったものだ」とアピールする。

デジタル通貨と暗号資産の「違い」

日本国内ですでに暗号資産による決済が可能な店舗もある。デジタル通貨とこうした暗号資産とでは何が異なるのか。デジタル通貨(ステーブルコイン)は、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産(仮想通貨)とは異なって法定通貨に連動するため、価値が安定しており、決済スピードや処理能力が高く、「ファイナリティ」があるのが特徴だ。なお、「ファイナリティ」とは、決済システムを持つ通貨や取引全般に使用される言葉で「期待通りの金額が確実に手に入る」という意味だ。

このため、利便性の高いデジタル決済手段としての普及が見込まれ、実体経済への影響も大きいと予想されている。中国のデジタル人民元(DCEP)、フェイスブックの「Libra(リブラ)」などのことである。

ビットコインなどの暗号資産で決済できる店舗も存在したが、決済に10分程度時間がかかるなどスピードが遅く、処理能力の点で課題があった。また、価値が大きく変動するため、決済に使いづらいなどの課題もあった。

| 分類 | 暗号資産(仮想通貨) | デジタル通貨(ステーブルコイン) |

| 事例 | ビットコイン イーサリウムなど |

Byacco/白虎、バコン、デジタル人民元(DCEP)、リブラなど |

| 目的 | 資産退避、投資 | 決済、国家通貨、コミュニティ通貨 |

| 価値 | 大きく変動 | 法定通貨に連動し安定 |

| 処理スピード ファイナリティ |

10分、7件/秒 ファイナリティなし |

2秒以内、数千件/秒 ファイナリティあり |

| 管理主体 | なし | あり |

| 実体経済への影響 | 少ない | 大きくなる可能性あり |

【次ページ】○○ペイやSuicaなどの「キャッシュレス決済」とデジタル地域通貨は何が違う

PR

PR

PR