- 会員限定

- 2021/06/07 掲載

横浜銀行に聞くオープンイノベーション、「意思決定のスピード問題」をどう解消するのか

横浜銀行がベンチャー企業との連携にも注力

地方銀行を取り巻く経営環境は年々厳しさを増す中、さらにコロナ禍以降に傷ついた地域経済を下支えする重責も担うことになり、現在さまざまな面で変革を迫られている。銀行業の経営は「安定」「堅実」を旨とし、リスクの高いチャレンジを避ける傾向にあったが、「地域経済の相対的な地盤沈下」「フィンテック企業など新興勢力の台頭」、そしてコロナ禍と、経営環境の変化スピードが年々早くなっている。

経営企画部 事業戦略企画室 室長

田中 将氏

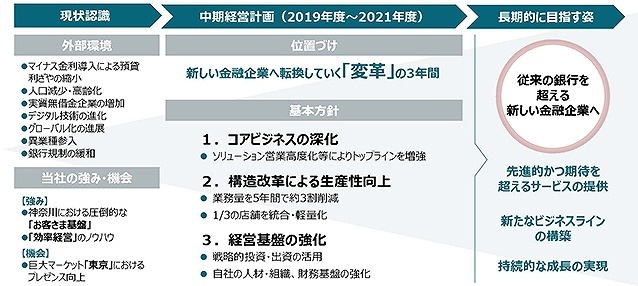

こうした他の銀行との連携を積極的に進めつつ、並行して横浜銀行が力を入れているのが「外部のベンチャー企業や新興IT企業との連携」だ。コンコルディア・フィナンシャルグループ 事業戦略企画室 室長 田中 将氏によれば、こうした戦略は2019年から始まった中期経営計画で明確に打ち出されているという。

「中期経営計画では『オープンイノベーション』という言葉は使っていませんが、戦略的な投資を通じて事業領域を積極的に広げていくという方針は明確に打ち出しています。また、当行はもともと自前主義というより、外部との協業やアウトソーシングに前向きに取り組んできた文化があります。オープンイノベーションへの取り組みは、ある意味自然な流れだとも言えるのではないでしょうか」(田中氏)

また、コンコルディア・フィナンシャルグループ 事業戦略企画室 堤 弘明氏は「現在、当行ではデジタル技術の積極活用による店舗サービスのキャッシレス化や、スマホアプリを通じたサービス拡充などに取り組んでいます」とデジタル化への取り組み状況を説明する。

経営企画部

事業戦略企画室

ビジネスリーダー

堤 弘明氏

外部の金融機関だけでなく、ベンチャー企業との連携にも注力する理由とは、何だろうか。その背景には、顧客サービスのさらなる充実を図る狙いがあったという。

「当然ながら当行の人員だけでは、こうした新たな取り組みのアイデア創出にも限界があります。また、コロナ禍以降は環境変化のスピードがさらに激化しているので、もともとスピード感を持った動きがし辛い銀行本体だけでは変化に対応するのが難しい現状があります」(堤氏)

横浜銀行では、自社のビジネス成長や顧客サービス向上に寄与すると考えられる技術やノウハウを持つ外部の企業と積極的に連携することで、短期間のうちに斬新なサービスや大幅な業務効率を実現できると先を見据えているのだ。

【次ページ】「意思決定のスピード問題」への対応、「CVC設立の目的」

関連コンテンツ

PR

PR

PR