- 会員限定

- 2020/05/19 掲載

“最後発”GMOあおぞらネット銀行 執行役員が語る、「APIで選ばれる」ための戦略とは

最後発であることはマイナスではない

執行役員 経営企画グループ長

小野沢 宏晋 氏

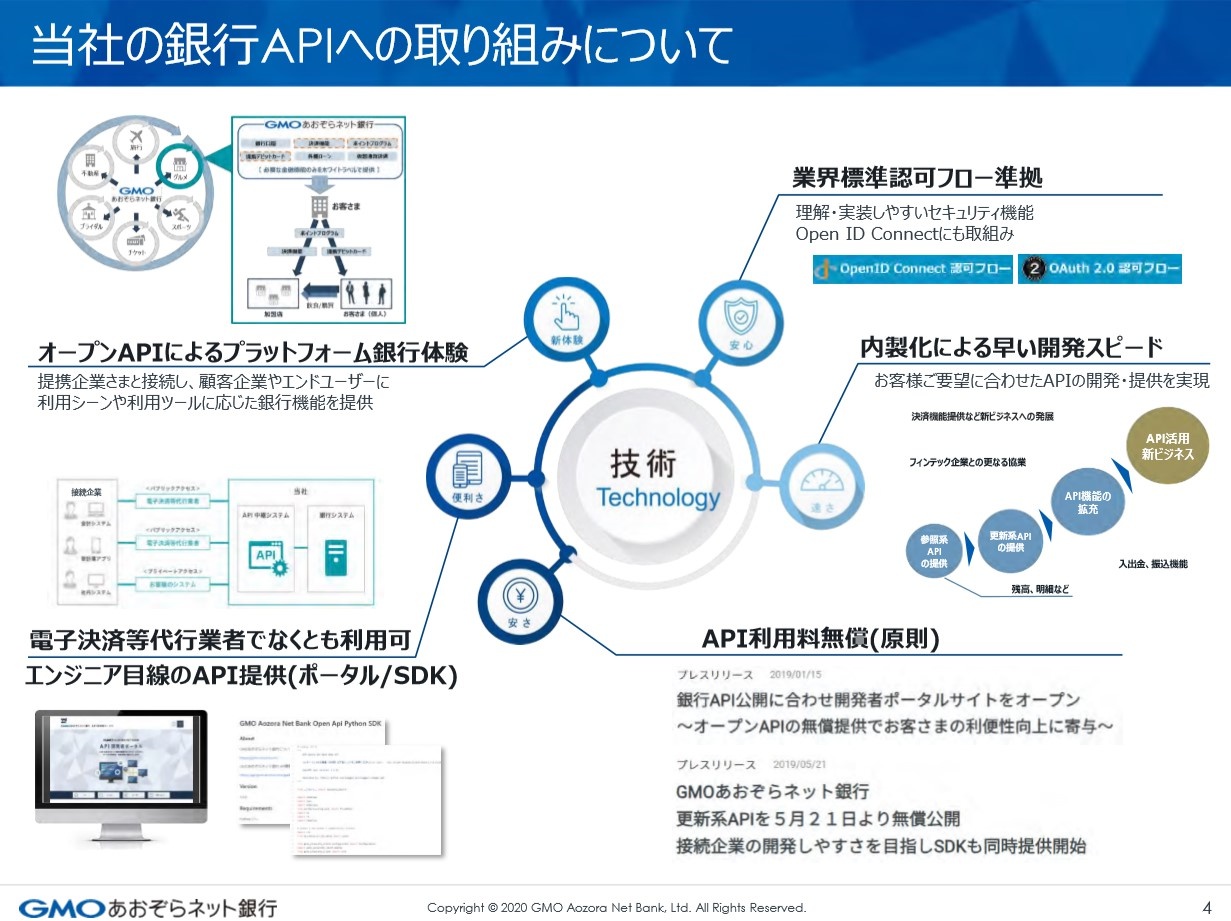

同行では創業前の事業構想段階から、電子決済等代行業者だけではなく一般企業も銀行APIを利用すると想定し、開発を進めたという。実際に2018年7月に事業開始し、2019年1月に参照系のAPI、5月に更新系のAPIを開放している。執行役員 経営企画グループ長 小野沢 宏晋氏はこの施策について以下のように解説する。

「インターネットの世界では、自社のサービスを普及させるためにAPIを提供するのはよくある手法で、有効な戦略です。その考え方をそのまま銀行業界に持ち込んだのです」(小野沢氏)

小野沢氏は、ネット銀行として最後発であることは必ずしもマイナスではないという。GMOインターネットのDNAを受け継ぎ、銀行APIを内製できる戦力を擁する同行なら、これまでの銀行APIが抱えてきたボトルネックを解消し、開発者フレンドリーな環境を提供できると考えているからだろう。

銀行APIを利用したサービス開発へのハードルとは

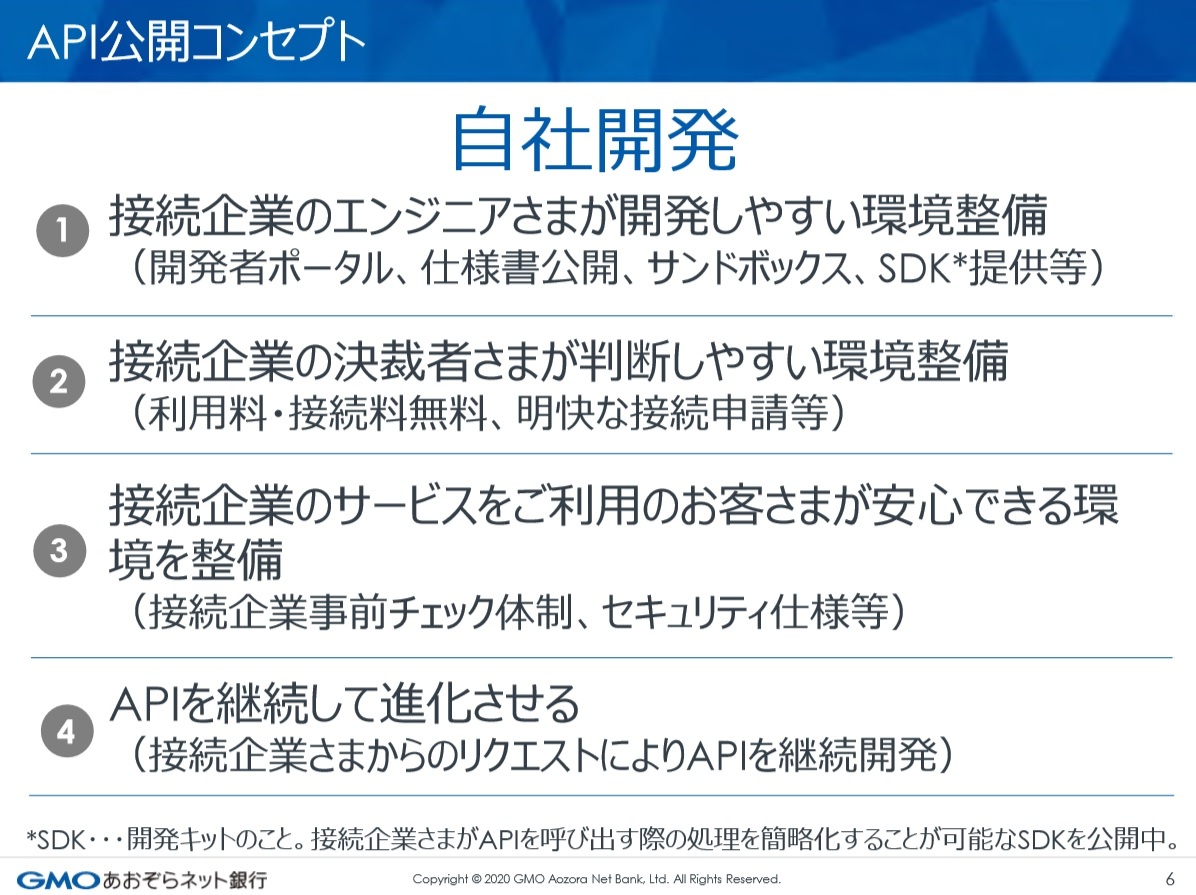

実際、銀行APIを活用したサービス開発には、いまだ多くのハードルが残っている。まず、銀行APIを活用するためには、高い接続基準をクリアしなければならない。APIの仕様書は契約後でないと明らかにはならず、テスト環境を含めて有償で提供されるのが一般的だ。オープンイノベーションだ、アジャイルだと言いながら、開発者が本当に必要とするリソースへは、そう簡単にはアクセスできない。

「APIを使って短期間でリーズナブルに開発しようとしているのに、時間とコストがかかってしまう」──。そんな開発者の嘆きに応え、GMOあおぞらネット銀行が4月に発表したのが銀行APIを使った開発を自由に行える実験場「sunabar(スナバー)」だ。

sunabarは、同行の口座さえ持っていれば誰でも無償で利用できることに加え、API接続契約前に実際に動くプロトタイプまで作れるなど、APIを活用する側、つまりサービス開発者の使い勝手を強く意識している。

開発者向けのポータルサイトやAPIの仕様書、SDKなどを提供しているのはもちろん、sunabarで利用できる仮想の銀行口座を発行したり、銀行APIだけでは実現できないATMからの入出金や、他行からの振り込みなどをシミュレートできる機能も提供する。

疑似的にお金の動きを再現することで、より現実に近い実験を可能にしているのだ。新たなサービスを提案をする際に、よりリアルなプロトタイプを見せることができれば、開発者は当然説明も認識合わせもしやすくなる。

また、開発者がこういった新しいサービスを活用しはじめる際に、社内決済がネックとなって導入が進まないケースも少なくない。そこで、接続料や利用料などを無償にし、接続申請も明快にしようと努めている。決済者フレンドリーにすることが、巡り巡って開発者を助けることになるというわけだ。

社員の4割がエンジニア、内製化を進める理由

GMOあおぞらネット銀行は、社員の4割がエンジニアで、APIを自社開発している。できる限り内製化を進めることで、開発スピードと顧客対応のきめ細かさを担保するのが狙いだ。「APIはとにかく作って出せばいいという性質のものではありません。接続企業からのリクエストに応じて、継続して改善していくような取り組みも必要です。当社の場合、社内のエンジニアがAPIの仕様を決め、開発し、実際の接続のところを支援しています。その過程で、こういう機能がほしい、こういう仕様だったらもっと便利なのに、といった開発者の生の声をいただけるわけです」(小野沢氏)

顧客の声を生かして新たな仕様を作ったり、その企業に特化した機能を開発したりするなど、「“銀行免許を持ったSIer”くらいの気持ちでやっている」と説明する。

結果、接続企業からは好意的な評価が得られているという。「おたくの開発者はレスポンスが速いとか、開発前に仕様が確認できてありがたいといった声をいただいている」(小野沢氏)

【次ページ】手で振り込むこと月1万3000回、地獄の給与支払いを変えた銀行API

関連コンテンツ

PR

PR

PR