- 会員限定

- 2020/05/20 掲載

東大 産学共創担当 馬田 隆明氏が語る「すべての会社がフィンテック企業化」するワケ

ディレクター馬田 隆明 氏

スタートアップこそ「長期的な視点に立つべき」理由

東京大学 産学協創推進本部 FounDX および本郷テックガレージ ディレクターである馬田 隆明 氏はスタートアップの活動の支援プログラム「FounDX」の運営を担っている。まず馬田氏は「未来を考える上では、過去を振り返ることが重要である」と語り、この30年間に起こった出来事を振り返った。特に経済の観点では、大きく3つの変化があったと説明する。

その3つとは、冷戦の終焉とともに新興経済の成長も始まり、国を越えてさまざまな連鎖が起こった「グローバル経済」、金融および金融技術の発展や緩和などによって事業戦略と資本政策が密接に関わり始めた「キャピタル経済」、すべての事業がデジタル化するという「デジタル経済」である。

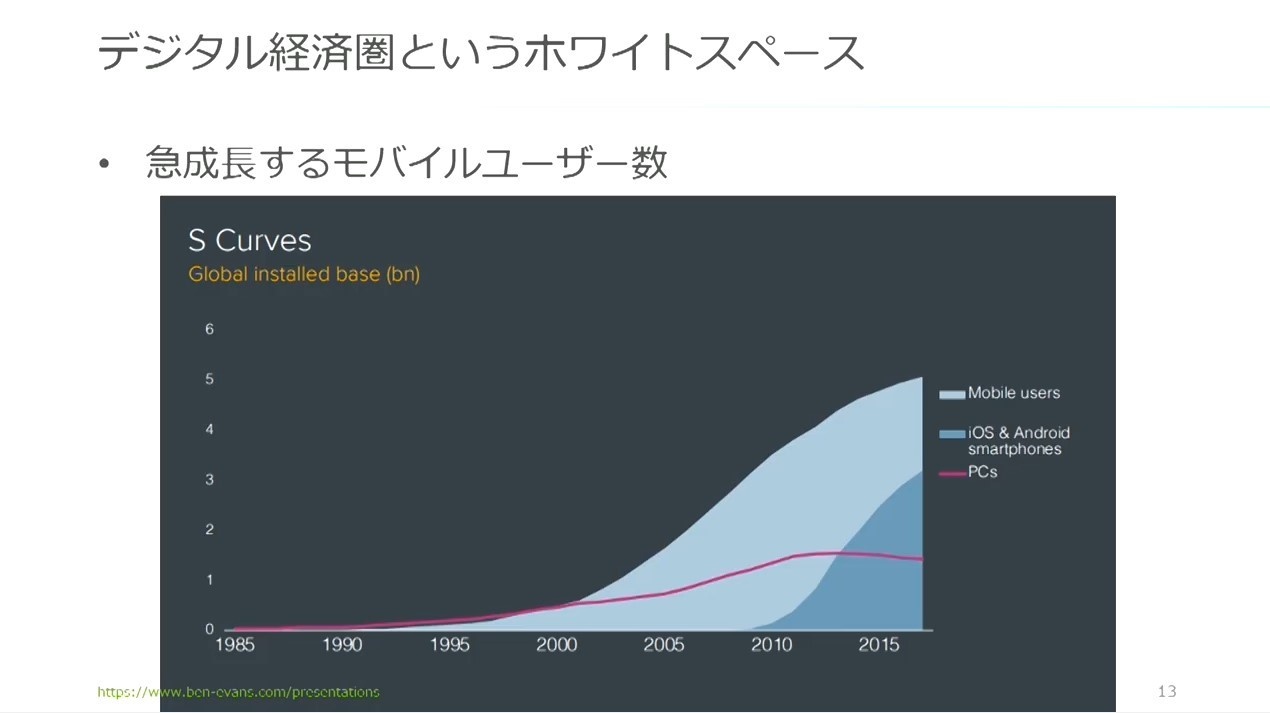

馬田氏は「デジタル経済」と密接している“モバイル関連市場”についてを説明するため、大手VC アンドリーセン・ホロウィッツのベネディクト・エバンス氏が2017年に公開したプレゼンテーション資料「Ten Year Futures」のスライドを紹介した。

スマートフォンは10年ほどで40億台が出荷され、モバイルユーザーはここ20年で50億人を超えるなど、モバイル関連市場はこの10年で生まれたものだ。しかも同市場は、急激に拡大しながらも「MVP(Minimum Viable Product:実用に足る最小限の製品)のハードルが低い」などの理由からスタートアップが小さな資本で数多く参入していた。逆に既存の大企業は参入が難しく、「デジタル経済の大きな特徴はスタートアップに適している点である」(馬田氏)。

現在のスマートフォン市場の伸びは一段落し、10年前にスタートアップであったGAFAなどの巨大な企業が占めている。また、MVPの期待値が高くなるなど変化も起きているという。

馬田氏は「スタートアップにとってこの領域はまだ魅力的ではあるが、この状況を把握した上で将来を考えるべきである。特にスタートアップは急激に成長しなければいけない性質を持つため、どこに急成長のチャンスがあるかを考える必要がある」と説明する。

スタートアップのチャンスはどの領域にあるのか

それでは、スタートアップのチャンスはどの領域にあるのか。馬場氏は、シリコンバレーのスタートアップインキュベーターであるY Combinatorの元社長であるサム・アルトマン氏の「長期的に考えることがスタートアップにとって市場に残っている唯一の裁定取引(アービトラージ)の機会である」という言葉を示した。上場した企業は四半期ごとのトラッキングに追われて、なかなか長期的に考えることができない。だからこそ、スタートアップは長期的に考えるべきであり、この点にチャンスがあるとの主張である。

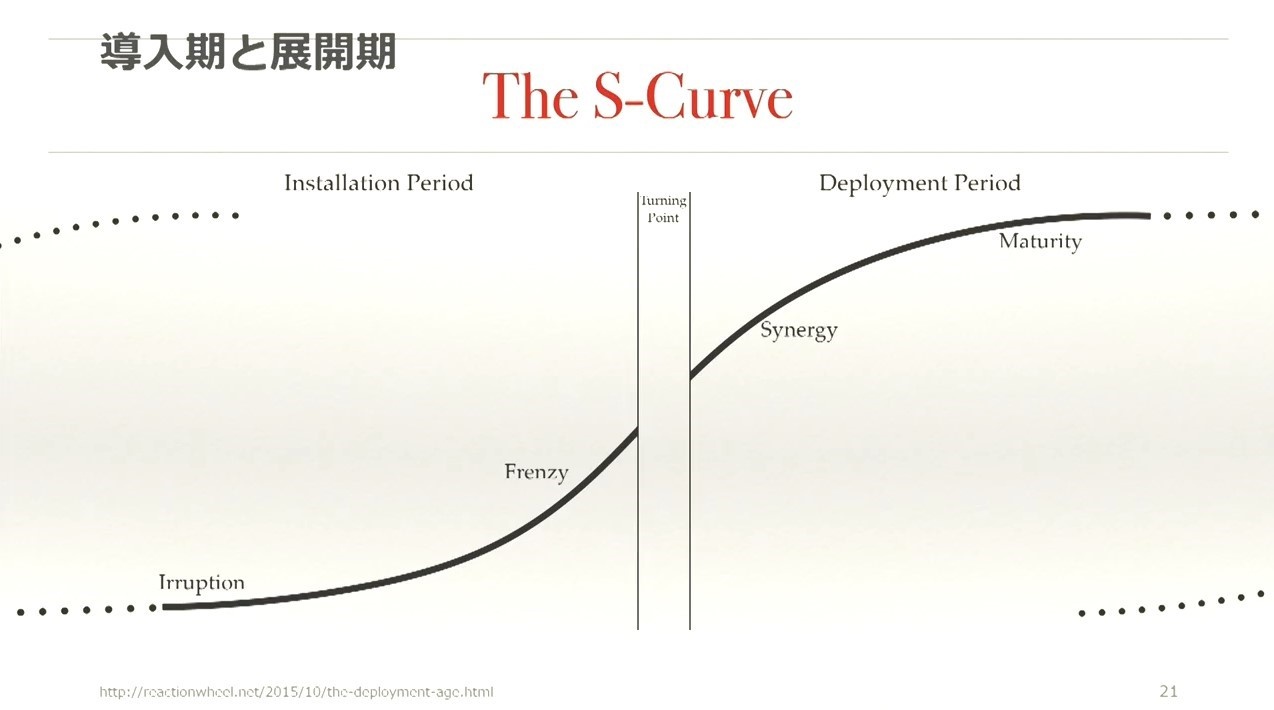

長期的な考えることとは、「変化はどこにあるのか」を着目することであるという。馬田氏は変化はどこにあるのかを探るヒントとなる概念として「Sカーブ」を紹介した。ガートナーのハイプサイクルの元になった理論を作ったカルロッタ・ペレズ氏の著作「技術革新と金融資本:バブルと黄金期のダイナミクス」に掲載されている。

同著によると、技術には「導入期」と「展開期」の2つのフェースがあり、これがS字型のカーブを描くという。導入期には投資され一気に伸びるが、その結果バブルが起こり、景気が後退した後に展開期に入る。これまで4回の技術革命があり、現在は情報技術の展開期であるという。

「DX」の前に起きた転換期「EX」にヒントあり

馬田氏は「“長期的に考える”には、展開期に何が起きるのかを考察することがヒントになる」と解説した。そのキーワードとして「産業構造の再構築」「規制」「社会課題」の3つを挙げた。「産業構造の再構築」では、たとえば、DX(デジタルトランスフォーメーション)がどのように進んでいくのか、そのためにDXの前に起きた1つ前の変革について振り返った。それは「EX(エレクトロニックトランスフォーメーション:電気による変革)」である。

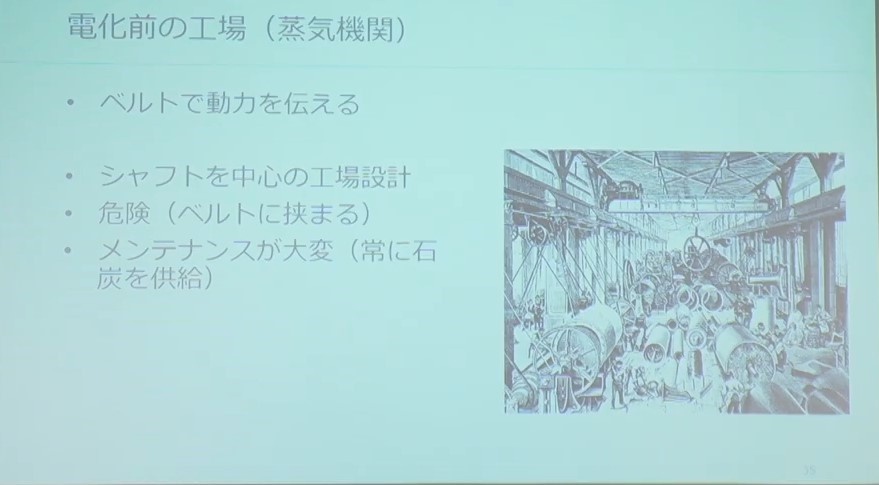

1800年代、電気の実用化が始まった。当時の動力源である蒸気機関れが電気モーターに置き換わると期待が高まったが、実際には、1900年代に入っても電化された工場はわずか5%であり、すべて電化されるまで10~15年かかったという。

なぜ急激な変化が起こらなかったか。それは、工場での変化が「蒸気機関を電気モーターに置き換えただけではなかった」ことにある。

蒸気機関時代の工場は、蒸気機関を中心に構成され、無数のシャフト、そしてベルトによって各所にある機械に動力を伝えていた。この方法では距離に制約があり、工場の大きさにも限界があった。また、ベルトに挟まれる事故も多発して危険であった。さらにはメンテナンスが大変で、動かし続けないと採算が取れなくなってしまうといった問題も起きていたという。

電気の実用化後すぐの工場では、単純に蒸気機関を電気モーターに置き換えていたが、そこから大きな変化が現れた。シャフトが不要になったことで機械の配置の制約がなくなり、工場の設計が自由になったのだ。

その結果、作業効率が大いに向上した。さらにベルトがなくなったことで危険度も大幅に低下し、燃料の石炭も不要になってメンテナンスも大幅に減少した。そして、電灯の設置によって夜間でも作業できるようになり、工場の稼働時間も延びた。

当初、電化によって期待されていたのは「蒸気機関との置換え」だった。しかし、電気の潜在能力をきちんと生かすことで、産業構造にまで変化が及んだという。新たなバリューチェーン(価値連鎖)が生まれたのだ。

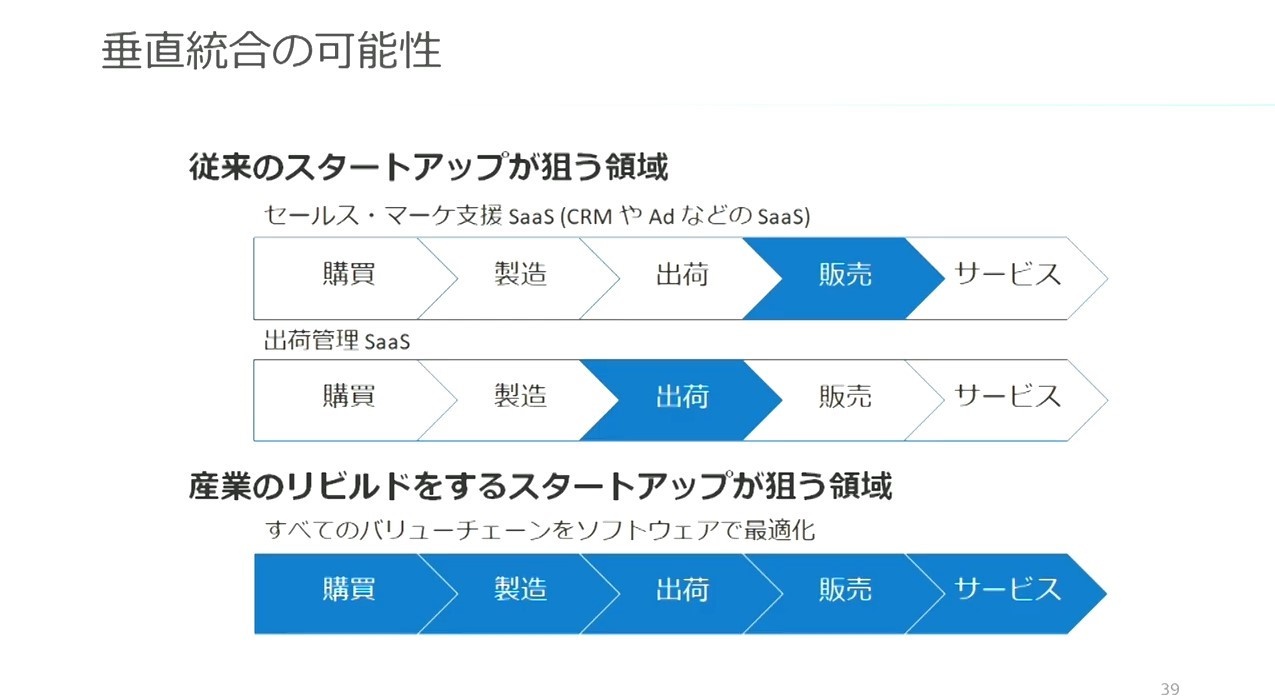

馬田氏は「新しい技術とともにビジネスモデルも大きく変わる。これは、情報技術の展開期である現在も同じだ」と説明する。「このデジタル技術が既存のバリューチェーンをどう効率化するかを考えることで、メリットが得られる可能性がある」と語る。

そして、これからのスタートアップが狙う領域として、従来のスタートアップが狙っていた領域ではなく、すべてのバリューチェーンをソフトウェアで最適化する「垂直統合モデル」を紹介した。

【次ページ】なぜ「すべての会社がフィンテック企業化」するのか

PR

PR

PR