生成AIは金融をどう変える? 米政策や規制、IT環境と「生き残るための考え方」

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

生成AIは活用されているが、新しいビジネスの創出にはいたっていない

冒頭で副島氏は、「多くの金融機関が生成AIを活用していますが、いまある業務の効率化が中心で、新しいビジネスを作ることにはまだあまり使われていないようです」と現状認識を述べ、生成AIを含む情報処理革命が、今後、金融機関に与えるインパクトについて、次のように説明した。

研究主幹

副島 豊 氏

90年日本銀行入行。調査・市場・決済・プルーデンス・クオンツ・国際部門ほかフィンテックセンター長や金融研究所長を歴任。90年代よりAI、ビッグデータ、ネットワーク分析など様々な先進的手法を中央銀行リサーチに導入。金融システムレポートほか代表的なレポートを創刊。BIS・グローバル中央銀行活動のエキスパートメンバーとして金融規制策定や市場モニタリング、CBDC等に関する国際会議に参加。

「AIエージェントによって、これまで人間がやっていた業務をすべてAIが担うようになれば、需要の発見、サービス提供、データフィードバックによるCI/CDまでが自動化され、業務手続きの再設計にとどまらず、ビジネスモデルの再設計が必要になると思います」(副島氏)

さらに、その先には金融インフラのアンバンドリング/リバウンドリング(注1)が起きるのではないかと、次のように述べた。

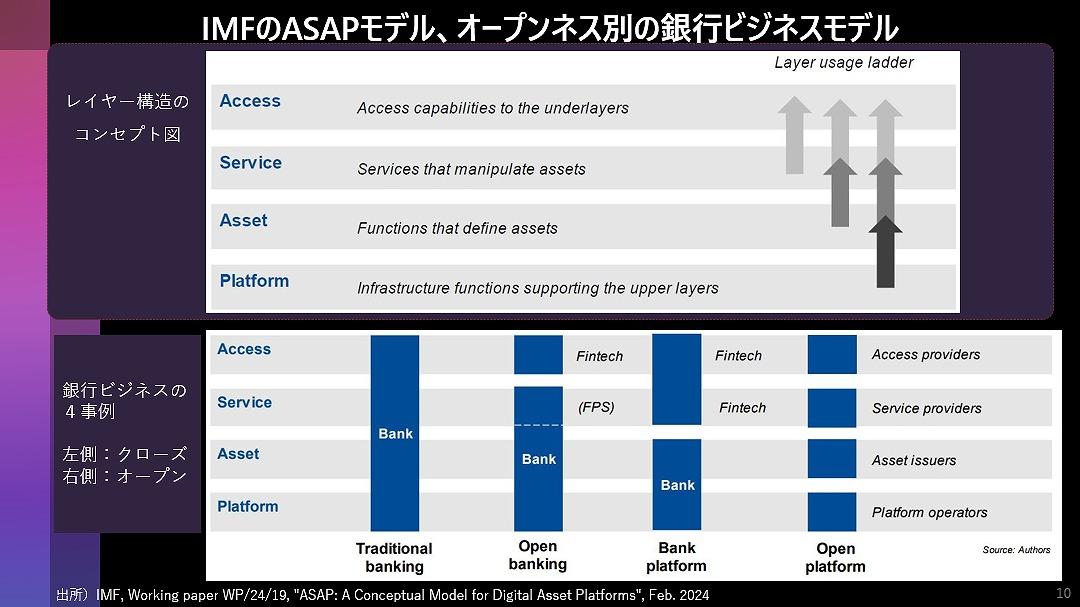

「ここ10年くらいで起きたのは、サービスレベルでのアンバンドリング/リバンドリングでしたが、今後はインフラのレイヤーでそれが起きると考えています。トークナイゼーションによってアセットとプラットフォームが切り離されることで新たなサービスを構築する動きが起き、それが伝統的な金融の領域にも波及すると予想しています」(副島氏)

副島氏のプレゼンテーションに対して、既存の金融機関の参加者からはシステムのオープン化に舵を切った国内外のデジタルバンクの動向をはじめ、「銀行をはじめとする伝統的な金融機関にとっては安心安全が先にくる。したがって、新しいことをやる際には切り離してやるべきと考えていたが、金融だけを切り離してもあまり意味はない」「日銀ネットは利便性も高く障害を起こさない。かつネットで決済できるのは素晴らしい」といった意見が出た。

一方で、「日銀ネットは週末には止まるし、夜間も動いていない。何より円決済しか提供していないのは問題ではないか」といった意見も出るなど、冒頭から熱い議論が展開された。

この記事の続き >>

-

・トランプ2.0の生成AI政策の方向性、民主主義が破壊される?

・金融庁の「AIディスカッションペーパー」への評価

・生成AIでさらに複雑になるIT環境と新たなセキュリティの課題

・日本の金融機関はゼロベースでインフラを構築すべきなのか

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!